Klimawandel oder Klimakrise? Um die ökologischen und sozialen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu bewältigen, brauchen wir eine neue Sprache im Alltag, in der Schule sowie in Medien und Öffentlichkeit. Es geht um ein neues Bewusstsein, wie wir die Welt beschreiben wollen. Im ersten Teil von «Code Switch – Shift the global Language» geht es um die Begriffe im Kontext der Klimaerwärmung und wie sie von Medien verwendet werden.

Die Bewältigung der globalen menschengemachten Klimaerwärmung ist die grösste Herausforderung des 21. Jahrhunderts. Für viele Menschen ist Klimaschutz und die drohende Katastrophe aber noch immer ein abstraktes Ereignis, von dem sie nicht direkt betroffen sind und das in einer fernen Zukunft liegt, in 30, 50 oder sogar 100 Jahren.

Tatsächlich hat die Katastrophe aber längst begonnen. Wir sind bereits mitten drin. Für den norwegischen Umweltpsychologen Per Epsten Stoknes ist physische und zetitliche Distanz eines der fünf Haupthindernisse im Kampf gegen die sich abzeichnende Katastrophe.

Um dem Ausmass und der Dringlichkeit angemessener zu begegnen, brauchen wir eine neue Sprache in der Öffentlichkeit. In den Medien. In der Bildung. Und im Alltag.

Der Begriff Klimawandel wird – trotz Hymne von Stahlberger – dem Problem und der Herausforderung nicht mehr gerecht. Es braucht dramatischere und ehrlichere Begriffe.

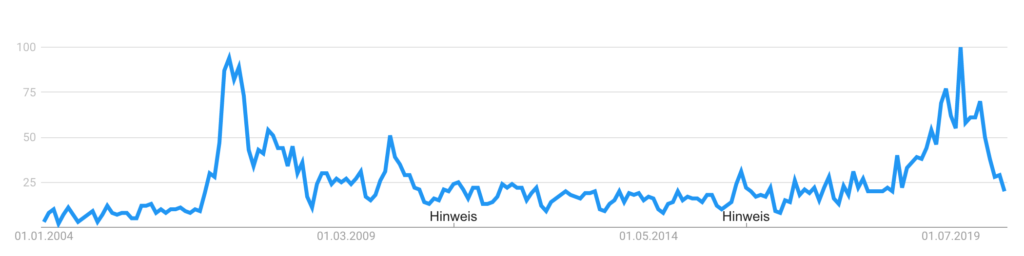

Die Korrelation vom Verbrennen von Kohle und Anstieg der globalen Temperatur ist bereits seit 1896 bekannt und wurde 1956 in der New York Times erstmals im Zusammenhang mit Treibhausgasen erklärt. Durchgesetzt hat sich der Begriff Klimawandel allerdings erst ab 2006, als Al Gore seinen Film «An Inconvenient Truth» veröffentlichte.

Den zweiten Peak erreichte der Begriff in der medialen Öffentlichkeit 2019 mit dem Start des Klimastreiks um Greta Thunberg.

Allerdings umschreibt Klimawandel als Begriff nicht die Dringlichkeit und Dramatik mit welcher wir es tatsächlich zu tun haben. Wandel ist etwas Sanftes und Vorübergehendes. Tatsächlich handelt es sich aber um eine Klimakatastrophe oder eine Klimakrise.

Der britische Guardian hat kürzlich seine Mitarbeiter_innen dazu aufgefordert, den Begriff climate change durch climate emergency oder climate crisis zu ersetzen. Der Guardian schreibt:

«Es wird nicht mehr davon ausgegangen, dass der Klimawandel den Ernst der Gesamtsituation genau widerspiegelt; verwenden Sie stattdessen die Begriffe „Klimakatastrophe“ oder „Klimakrise“, um die umfassenderen Auswirkungen des Klimawandels zu beschreiben. Verwenden Sie jedoch den Begriff Klimakatastrophe oder Klimawandel oder globale Erwärmung, wenn Sie ihn speziell in einem wissenschaftlichen oder geophysikalischen Sinne beschreiben, z.B. „Wissenschaftler sagen, dass die Klimakatastrophe zu einer Zunahme der Intensität von Wirbelstürmen geführt hat“.»

Klimakrise und Klimatastrophe klingt mehr nach Aktion und Handlung

Genau darum geht es. Der Begriff soll dort nicht mehr verwendet werden, wo es um die globalen sozialen Auswirkungen der Klimaerwärmung geht. Dort, wo es um die Folgen für Mensch und Ökosystem geht. Dort, wo die Menschen verstehen müssen, was es für sie bedeutet, wenn wir jetzt nicht handeln und die Sache aufschieben und nicht Ernst nehmen.

Die Sprachregelung des Guardians ist sehr wichtig und weitsichtig. Die Redaktion anerkennt das Ausmass und wird der Tragweite der Situation gerecht, in der sich die Menschheit befindet. Es ist zu wünschen, dass sich mehr Redaktionen – auch im deutschsprachigen Raum – dieser Tragweite bewusst werden.

Bewusst aber auch darüber, welche Verantwortung Redaktionen mit ihrer Auswahl von Worten, Begriffen und Bezeichnungen haben. Sprache hat einen grossen Einfluss auf unser Denken und Handeln. Handeln ist im Zusammenhang mit dem Klima bedeutend.

Es geht hier nicht um Manipulation oder Irrefühung der Leser_innen. Es geht auch nicht um Atomktraftwerk vs Kernkraftwerk oder genveränderten vs genmanipulierten Mais. Vielmehr geht es um einen Sprachwechel. Einen Code Switch, der die Menschen endlich wachrütteln soll.

Es geht auch um Sensibilisierung der Dramatik, in welcher sich die Menschheit befindet. Greta Thunerg würde sagen: «I want you to panic.»

Zu den richtigen Worten und Begriffen gehören auch angemessene Bilder. Beipielsweise gibt es immer noch viele Redaktionen, die ihre Klimatexte mit putzigen Eisbären oder riesigen Eisbergen kontextualisieren.

Eisbären und Pinguine passen nur, wenn es explizit um diese Tiere in Polarregionen oder um das Abschmelzen der Eisflächen in der Artktis, bzw Antarktis geht. Beispielsweise hier über das Abschmelzen des Nordpols.

Für alles andere gibt es bessere und aussagekräftigere Bilder. Beispielsweise von Menschen, die direkt von den Folgen der Klimaerwärmung betroffen sind. Opfer von Dürre, Wirbelstürme oder Überschwemmungen. Es geht um konkrete Bilder, die die Problematik verdeutlichen und die Katastrophe aus der Abstraktion befreien.

«Die Medien» sind also gefordert, wenn es um die Kommunikation von ökologischen Themen im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung geht.

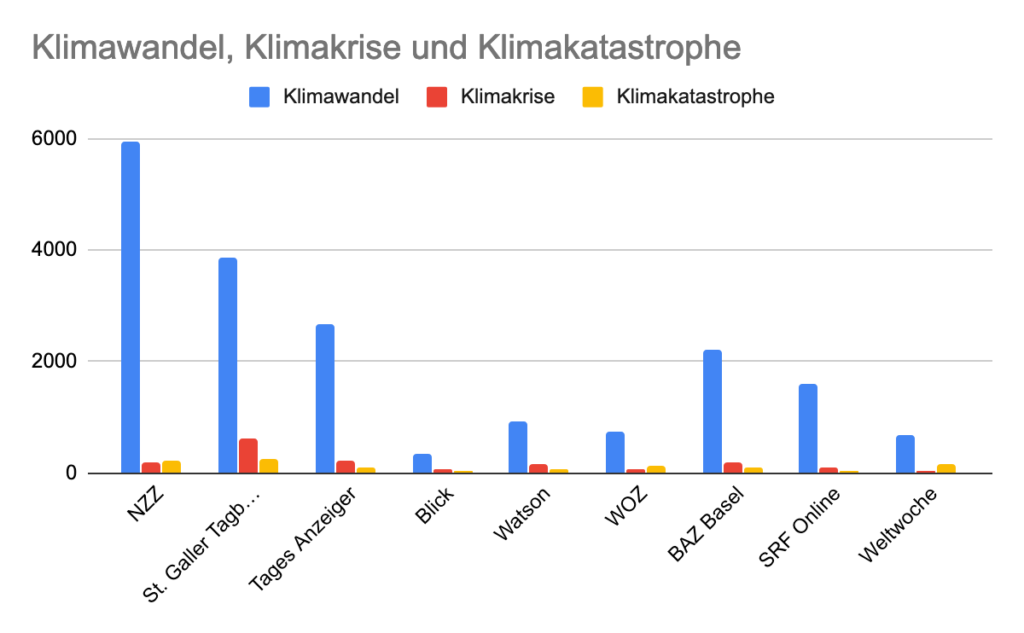

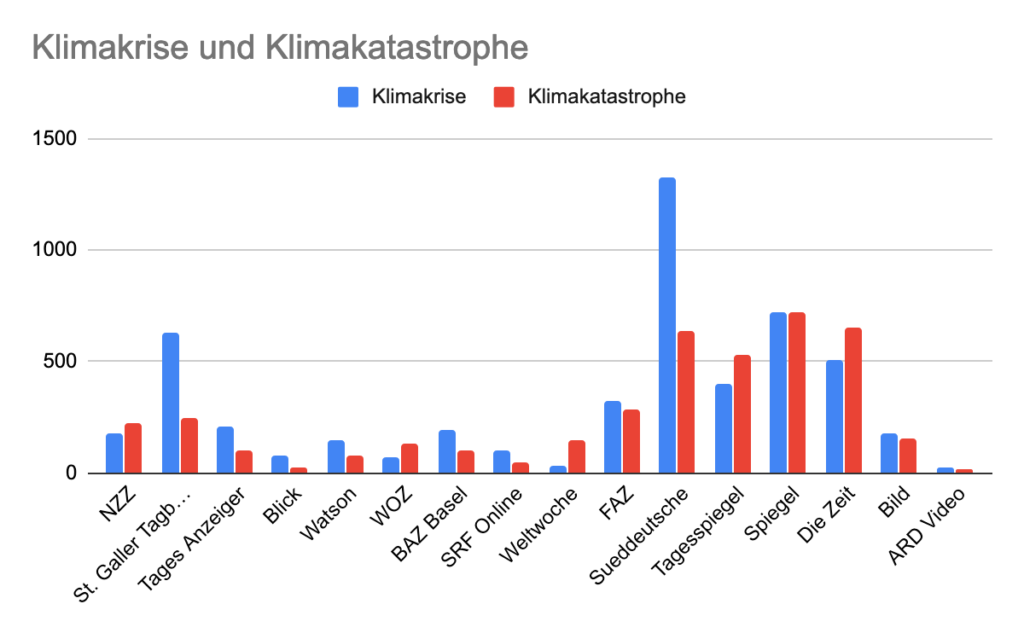

Für den ersten Teil von «Code Switch – Shift the global Language» habe ich die grössten deutschsprachigen Online-Newsportale in der Schweiz und Deutschland auf Begrifflichkeiten untersucht. Die Häufigkeit der Nennung und Verwendung der Begriffe Klimawandel, Klimakrise oder Klimakatastrophe ist aufschlussreich.

Die Begriffe wurden lediglich in die Suchmaske der einzelen Webseiten eigegeben und anschliessend verglichen und ausgewertet. Zeitlich wurden die Begriffe nicht eingegrenzt, weshalb die Dauer der abgefragten Zeitspanne von Medium zu Medium variieren kann. Teilweise reichen die Daten bis in die Neunzigerjahre zurück, als die Portale erstmals online gegangen sind.

Die untenstehenden Grafiken geben keinerlei Auskunft über die Häufigkeit des Themas Klimaerwärmung und auch keinen Aufschluss über den genauen Kontext in dem der Begriff verwendet wurde. Aber die Häufigkeit der Begriffe ist dennoch höchst aufschlussreich. Die Daten beziehen sich auf den Stand vom 3. Juni 2020.

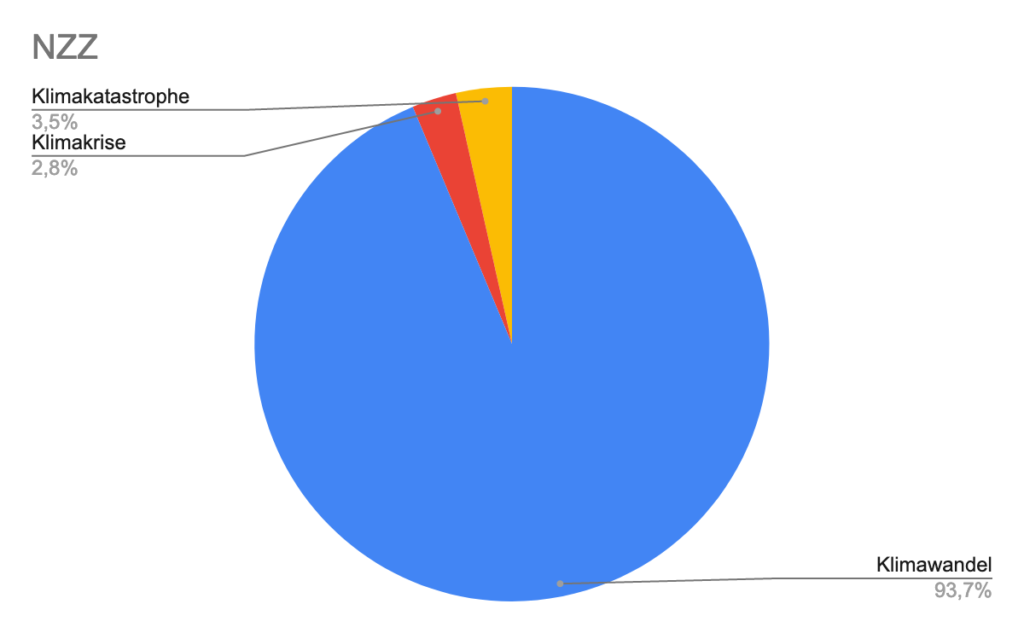

In den neun untersuchten Schweizer Onlineportalen benutzt die NZZ den Begriff Klimawandel mit 5960 Nennungen in online verfügbaren Texten am häufigsten.

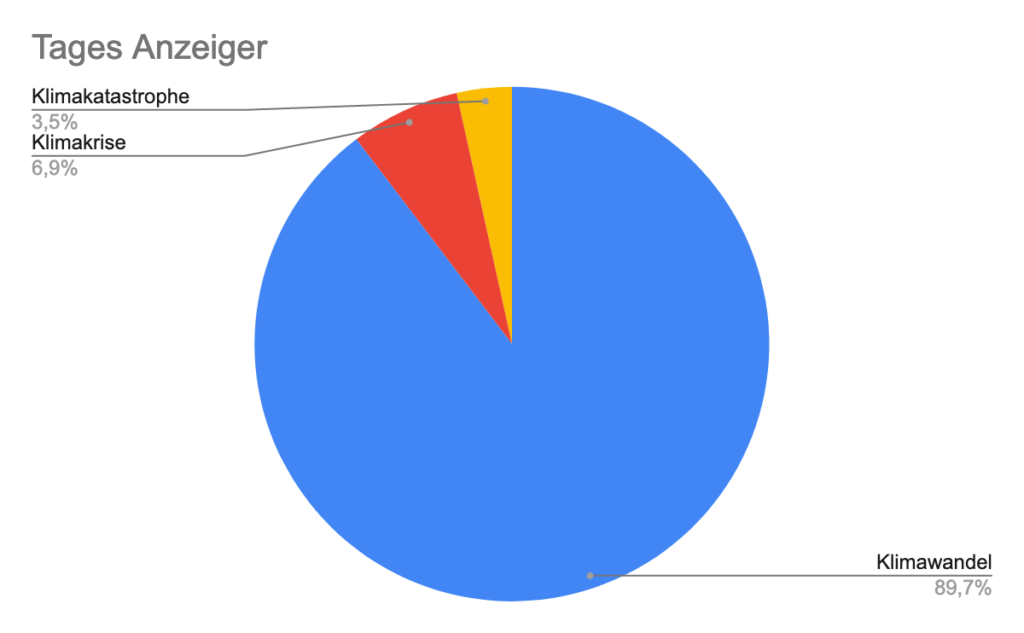

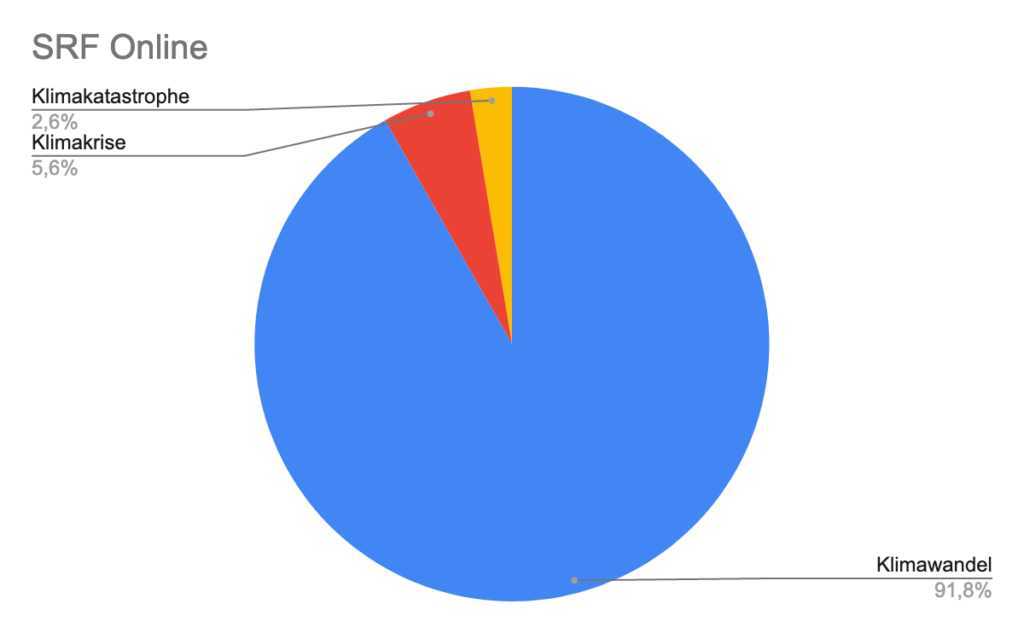

Klimawandel, dominiert bei allen untersuchten Medien durchs Band und scheint immer noch fest etabliert zu sein, um die gloale Klimaherausforderung zu beschreiben. Mit Klimakrise und Klimakatastrophe gehen noch alle sehr sparsam um.

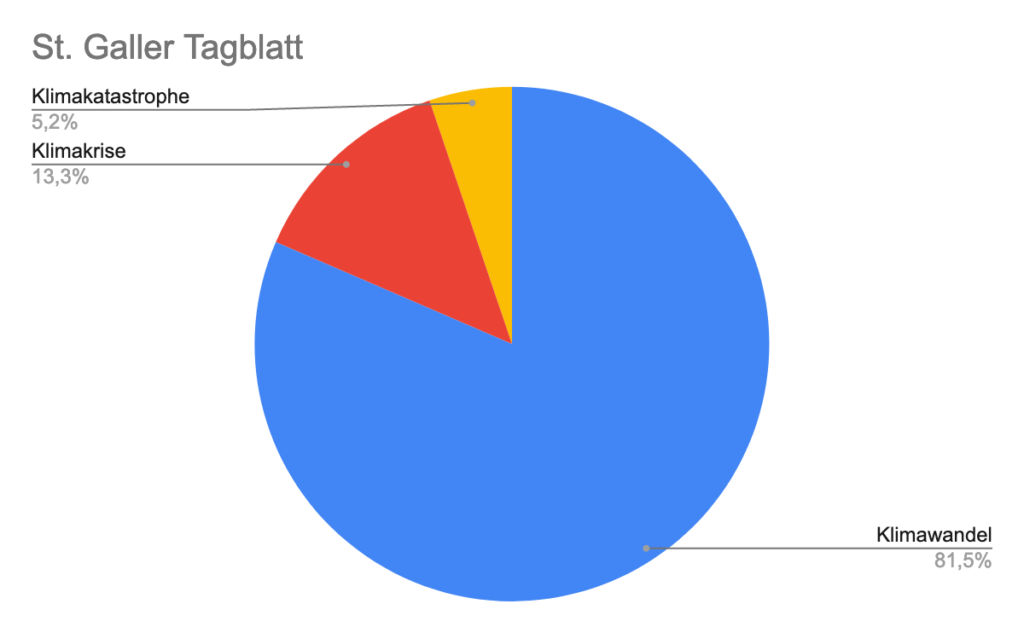

Am «progressivsten» mit der Verwendung der Begriffe Klimakatastrophe und Klimakrise geht das St. Galler Tagblatt um. Ganze 630 Mal taucht der Begriff in online verfügbaren Artikeln auf.

| Klimawandel | Klimakrise | Klimakatastrophe | |

| St. Galler Tagblatt | 3858 | 630 | 246 |

| Klimawandel | Klimakrise | Klimakatastrophe | |

| NZZ | 5960 | 178 | 223 |

| Klimawandel | Klimakrise | Klimakatastrophe | |

| Tages Anzeiger | 2670 | 205 | 103 |

«Konservativ» mit der Benennung der Dramatik der Lage geht auch das öffentlich rechtliche SRF um. Nur knapp 100 Mal ist die Rede von einer Klimakrise und sogar weniger als halb mal so oft wird von einer Klimakatastrophe gesprochen.

| Klimawandel | Klimakrise | Klimakatastrophe | |

| SRF Online | 1611 | 98 | 46 |

| Klimawandel | Klimakrise | Klimakatastrophe | |

| Blick | 354 | 79 | 27 |

| Klimawandel | Klimakrise | Klimakatastrophe | |

| Watson | 933 | 145 | 78 |

| Klimawandel | Klimakrise | Klimakatastrophe | |

| WOZ | 727 | 67 | 135 |

| Klimawandel | Klimakrise | Klimakatastrophe | |

| BAZ Basel | 2217 | 189 | 97 |

| Klimawandel | Klimakrise | Klimakatastrophe | |

| Weltwoche | 675 | 31 | 143 |

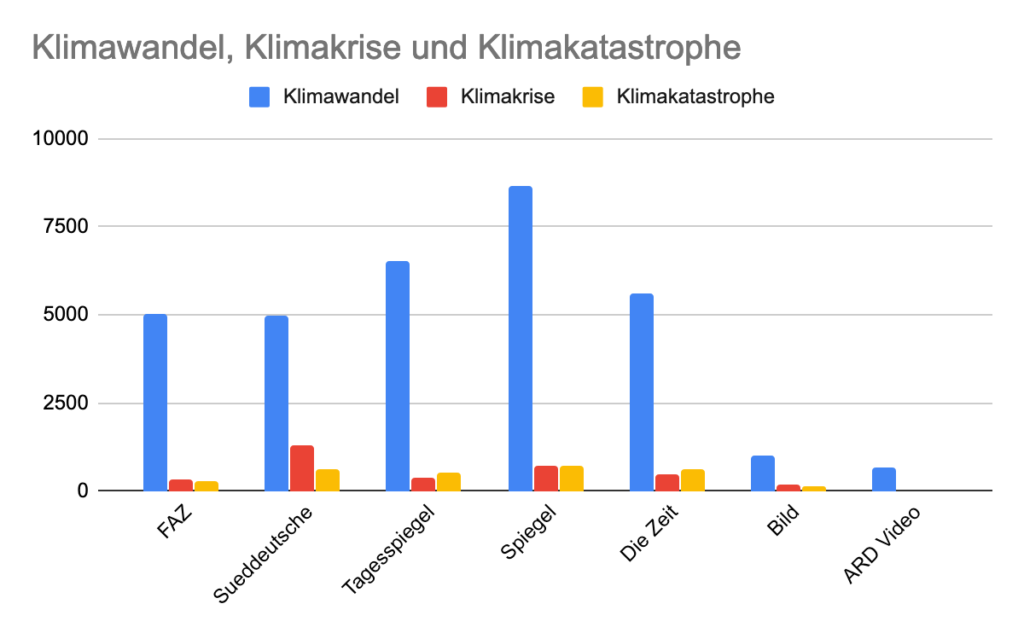

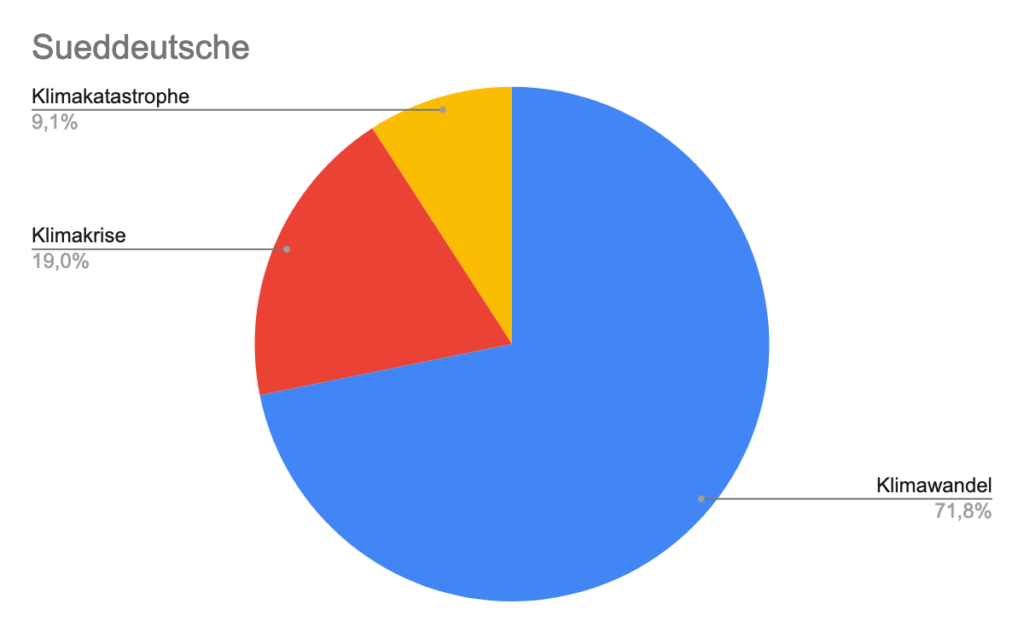

In Deutschland zeigt sich ein ähnliches Bild. «Der Klimawandel» dominiert. Die Süddeutsche ist zusammen mit dem St. Galler Tagblatt in der Schweiz im deutschsprachigen Raum am «progressivsten» unterwegs bei der Verwendung passenderer Begrifflichkeiten wie Klimakrise.

| Klimawandel | Klimakrise | Klimakatastrophe | |

| Sueddeutsche | 5000 | 1326 | 636 |

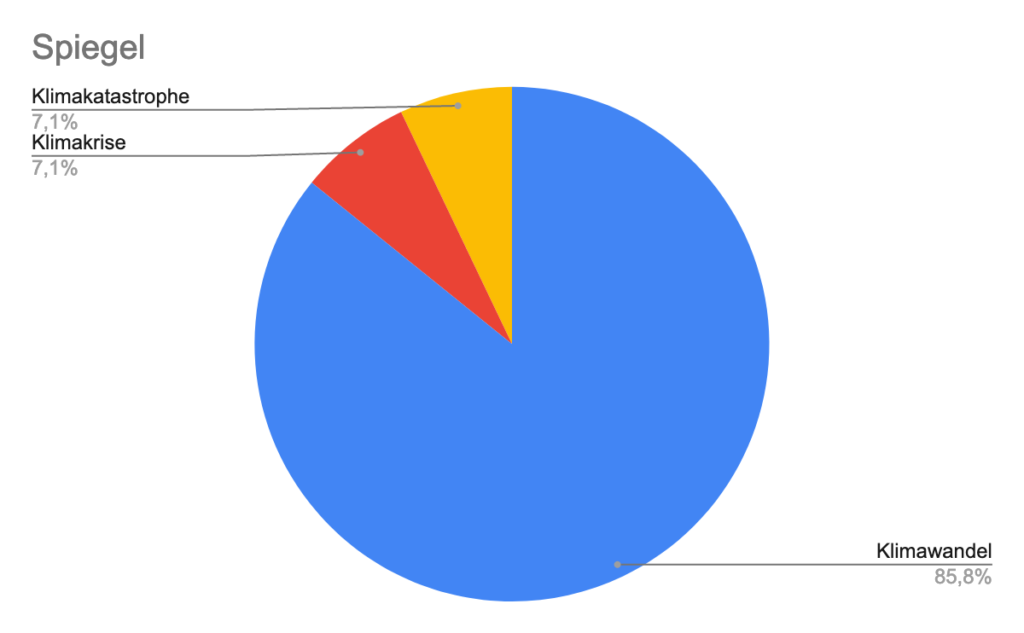

| Klimawandel | Klimakrise | Klimakatastrophe | |

| Spiegel | 8683 | 719 | 718 |

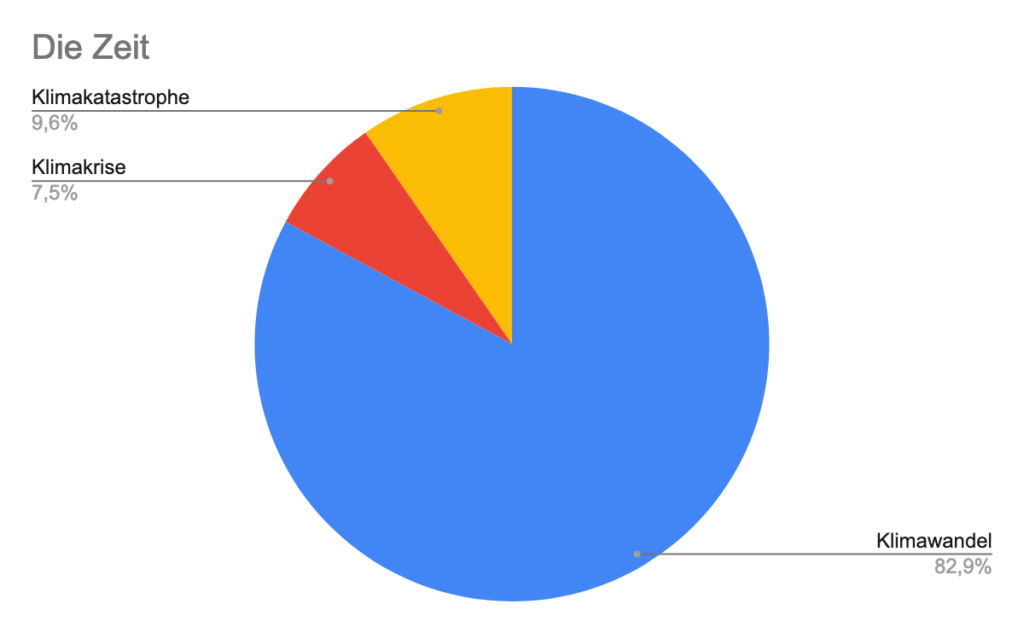

| Klimawandel | Klimakrise | Klimakatastrophe | |

| Die Zeit | 5605 | 505 | 652 |

| Klimawandel | Klimakrise | Klimakatastrophe | |

| Tagesspiegel | 6521 | 399 | 528 |

| Klimawandel | Klimakrise | Klimakatastrophe | |

| FAZ | 5019 | 323 | 283 |

| Klimawandel | Klimakrise | Klimakatastrophe | |

| Bild | 1000 | 180 | 155 |

| Klimawandel | Klimakrise | Klimakatastrophe | |

| ARD Video | 666 | 22 | 20 |

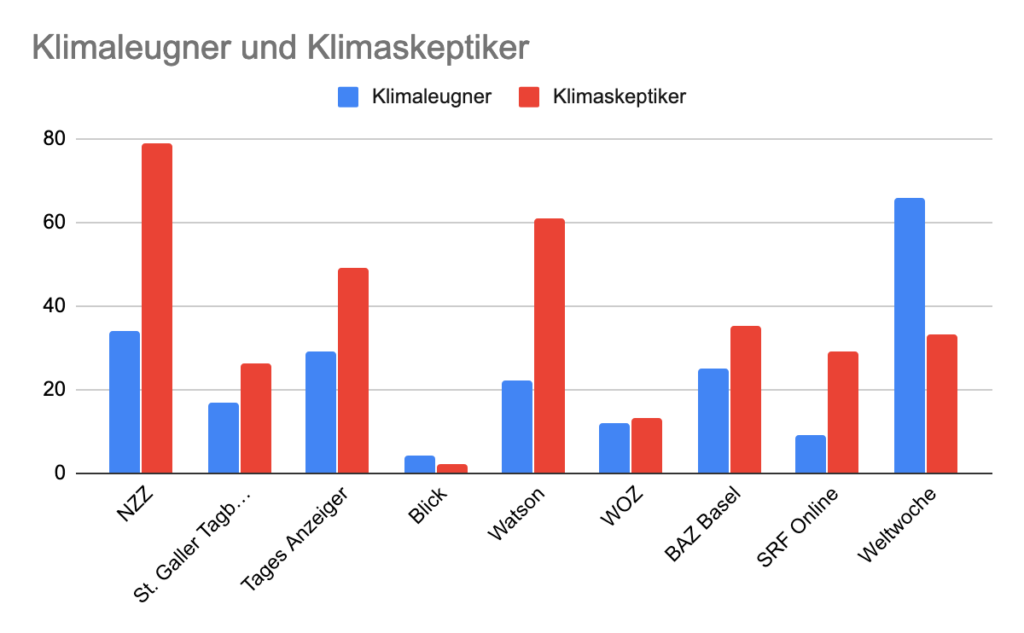

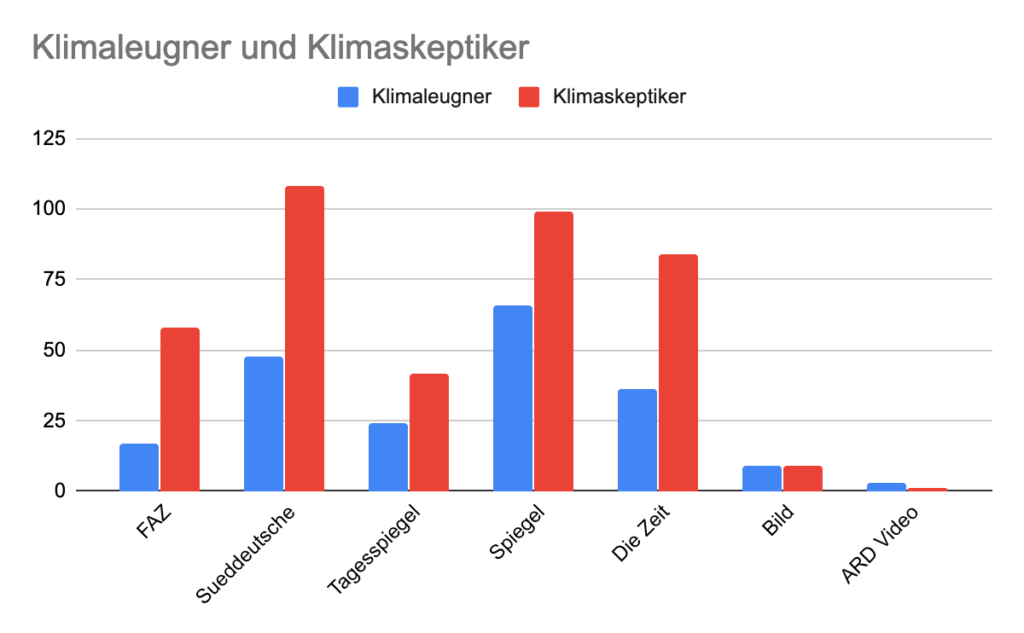

Interessant wird es auch, wenn man sich die Begriffe Klimaleugner versus Klimaskeptiker genauer ansieht. Der Begriff «Klimaleugner» bezeichnet einen Menschen, für den die Klimaerwärmung entweder völlig inexistent, bzw. eine «menschengemachte» Erfindung oder gar eine Verschwörung ist.

«Klimaskeptiker» meint das selbe, verharmlost aber die Leugnung. Skeptiker sind «Wahrheitssuchende», die noch nicht zu endgültigen Schlussfolgerungen gelangt sind. Darunter sind oft auch Wissenschaftler, die ihren Berufskollegen nicht trauen, bzw misstrauen oder sonst aus einem Grund während ihrer wissenschaftlichen Karriere vom verantwortungsvollen Weg abgebogen sind.

Skeptiker leugnen in der Regel die Klimasituation teilweise oder ganz. Medial klingt «Skeptiker» für viele Redakteure offenbar «milder» als Klimaleugner, was oft das Bild und die Wahrnehmung der Berichterstattung verzerrt.

Erstaunlich ist, dass die NZZ vorallem von Skeptikern schreibt, während die Weltwoche Leugner bevorzugt. Bei der Weltwoche wäre noch der genaue Kontext zu klären, in welchen Zusammenhang der Klimaleugner verwendet wird. Oft werden solche Begriffe von Klimaleugnern ja auch selbstreferenziell und in der Bedeutng umgekehrt verwendet im Sinne von: «Sie nennen uns Klimaleugner, nur weil wir kritisch und skeptisch sind und noch selber denken.»

Ähnliches Bild in der deutschen medialen Debatte. Auch hier verschleiert die «Skepsis» die Tatsache des Leugnens.

Deutlich am häufigsten wird Klimawandel bei der Süddeutschen Zeitung erwähnt im Vergleich Schweiz und Deutschland.

Die Sensibilisierung für die Benennung von Klimathemen, scheint offenbar in den Redaktionen noch kein Thema zu sein. Da gibt es noch ein grosser Bedarf an Schulung und Weiterbildung.

Hier nochmals der Hinweis an alle «Skeptiker» und «kritischen» Geister. Es geht hier um Hilfe für Journalist_innen, um über die Verwendung von Begriffen nachzudenken für eine angemesse Bezeichnung der dratamtischen globalen Lage und Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.

Medien manipulieren nicht. Zumindesten 99 Prozent aller Journalist_innen arbeiten seriös und vermitteln Fakten nach bestem Wissen und Gewissen oder schreiben ihre Meinungen in Kommentaren und Essays.

Manipulation und Fake News ist nicht Journalismus, sondern ein eigenes Genre: Es nennt sich alternative Fakten/Medien. Manipulator ist, wer die Klimaerwärmung leugnet oder verharmlost.

Pingback: Klimacamp: Die Zukunft unserer Welt ist kein «rechtsfreier Raum» - RESETTER

Pingback: 2020: Klimarekorde und mangelnde mediale Aufmerksamkeit - RESETTER