Papier überdauert Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende. Deshalb finden wir in Museen und Archiven auch antike Schriften oder Bücher aus den Anfängen des Buchdrucks. Aber wie sieht es mit digitalen Artefakten aus? Digitale Kunstwerke, Filme und Texte könnten die Zeit nicht überdauern. Künftige Generationen könnten sogar mehr über das antike Rom wissen, als über uns Menschen des frühen 21. Jahrhunderts. Das stellt Museen, digital arbeitende Künstler und Medien-Archäologinnen vor Herausforderungen.

In einem Artikel habe ich kürzlich die Frage gestellt, was Menschen in 500 Jahren über uns und unseren katastrophalen Umgang mit Natur und Umwelt wohl denken werden. Was aber ist, wenn ausser einer kaputten Natur gar nichts mehr von uns Menschen des frühen 21. Jahrhunderts übrig bleiben wird? Was, wenn unsere digitalen Daten, Kunstwerke und Schriften die Zeit nicht überdauern werden?

Willkommen im digitalen dunklen Zeitalter, dem «Digital Dark Age».

Seit Jahrtausenden ringt der Mensch gegen das Vergessen. Er will unsterblich sein oder wenigstens der Nachwelt in Erinnerung bleiben. Bereits die alten Ägypter pflegten eine Kultur der Unsterblichkeit, indem sie ihre Pharaonen mumifizierten und für die Ewigkeit zu konservieren versuchten.

Könige und Machthaber des Mittelalters liessen ihr Konterfei und ihre blutigen Feldzüge von Malern auf Leinwänden darstellen. Die Nachwelt sollte sich an ihre Grösse und Stärke erinnern.

Es half alles nichts. Obwohl wir heute in Museen über 500 Jahre alte Gemälde von Michelangelo oder Leonardo da Vinci betrachten können, vermuten Wissenschaftler, dass höchstens sieben Prozent aller Kulturgüter wie Schriften, Gemälde und andere Dokumente aus den vergangenen 1000 Jahren Menschheitsgeschichte bis heute erhalten geblieben sind. Die restlichen Artefakte vergangener Zivilisationen sind für immer verloren. Zerstört, geraubt, verschollen oder verbrannt.

Ein dunkles Zeitalter ohne Geschichte

Im digitalen Zeitalter dürfte sich die Haltbarkeit über einen längeren Zeitraum noch erschweren. Neben Archiven und Bibliotheken als Hort des menschlichen Wissens, sind vor allem auch digital arbeitende Künstlerinnen und Künstler sowie Museen vom möglichen Verlust ihrer Kulturgüter betroffen. Archivarinnen und Experten befürchten sogar ein «Digital Dark Age». Damit gemeint ist ein grosses Loch, eine riesige Erinnerungslücke.

Unsere Gegenwart zu Beginn des 21. Jahrhunderts dürfte für kommende Generationen in 50, 100, 500 oder mehr Jahren wie ausgelöscht sein. Der Grund: Während analoge Kunstwerke wie Gemälde oder Bronzeskulpturen bei guter Lagerung Hunderte oder sogar Tausende von Jahren überdauern können, ist die Lebensdauer von digitalen Daten extrem kurz.

Das Problem sind die sich ständig ändernden Formate sowie die rasch alternde Technik und Hardware.

Ein Künstler, der in den Achtziger Jahren seine Werke beispielsweise auf einer Floppy-Disk gespeichert hatte, wird heute Mühe haben, sein Werk noch abspielen zu können. Eine Floppy-Disk ist aus medienarchäologischer Sicht ein Dinosaurier.

Auch die CD-Rom ist so ein Sorgenkind. Obwohl sie noch bis vor wenigen Jahren das gängigste Speicherformat weltweit war, verfügen neue Computer nicht mehr über ein entsprechendes Laufwerk. Die Überalterung und nachlassende Verfügbarkeit von Hardware nennen Fachleute Obsoleszenz.

Vier Strategien für die Konservierung digitaler Kunst

Nicht mehr vorhandene Abspielgeräte sind aber nur ein Problem für Kunstschaffende und Archivare. Eine weitere Herausforderung ist die Pflege und der Unterhalt der gespeicherten Daten. Umkopieren auf eine neue Festplatte genügt nicht. Die Schweizer Medienarchäologin Claudia Röck sagt: «Digitale Kunstwerke aufzubewahren, ist sehr teuer und zeitintensiv.»

Kostenintensiv deshalb, weil Künstlerinnen, Archivare und Museumsverantwortliche regelmässig die Qualität der gespeicherten Daten überprüfen müssen.

Technisch gibt es vier Möglichkeiten, damit auch künftige Generationen Zugang zu digitalen Werken haben. Die erste Strategie nennt sich «Bit-Preservation». «Hier kopiert man eins zu eins, Bit für Bit, und ohne Qualitätsverlust die Daten auf eine andere Festplatte.»

Die zweite Möglichkeit besteht in der Emulation, also dem Nachbau alter Hardware als reine Software. Weit verbreitet ist Emulation bei Musikern, die so auf Klänge alter analoger Synthesizer zugreifen können, ohne die Geräte physisch zu besitzen. «Jede Hardware kann als Software wiedergegeben werden», erklärt Röck.

Eine weitere Strategie ist die sogenannte Migration. «Hier updated man die Daten auf ein neues Betriebssystem, oder man gibt die Software in einer anderen Programmiersprache wieder.» Dieser aufwendige Vorgang bedeute jedoch, dass ein Werk später nicht mehr exakt so wiedergegeben werden könne, wie ursprünglich vom Künstler oder der Künstlerin beabsichtigt, weil sich Hard- und Software veränderten.

«Je nach Veränderung ist es für das Werk akzeptabel oder nicht», erklärt Röck. Künstlerinnen und Künstler, die darauf bestehen, dass ihre Werke nicht nur die Zeit überdauern, sondern in Zukunft auch visuell genauso gezeigt werden können wie ursprünglich beabsichtigt, bleibt nichts anderes übrig, als den originalen Computer, also die Original-Hardware, aufzubewahren. «Das nennen wir Lagerungstrategie», so Röck.

Mangelndes Bewusstsein bei Künstlern und Museen

Neben den Erhaltungsstrategien wird auch die quantitative Menge von digitaler Kunst zunehmend zum Problem. Medienkünstlerinnen und Netzkünstler produzieren ununterbrochen neue Werke. Obwohl die Menge steigt, ist das Wissen um die Pflege jedoch noch spärlich.

«Das Bewusstsein bei Künstlerinnen und Künstlern über die Konservierung und Pflege digitaler Werke ist sehr unterschiedlich», stellt Claudia Röck, die unter anderem für die Tate Gallery in London und das Haus der elektronischen Künste in Basel arbeitet, fest.

Die Berliner Künstlerin und Archivarin Silke Schwartz ist sich der Thematik bewusst, allerdings bleibe ihr nur eine Möglichkeit: «Ich habe alles auf externen Festplatten mit zwei bis drei Spiegelungen gespeichert. Aber letztendlich kann man nicht alles überblicken.»

Obwohl die Menge an digitaler Kunst zunehme, mangle es an Know-how und einer nötigen Infrastruktur bei Museen und Institutionen, sagt Claudia Röck. Tatsächlich gibt es in der Schweiz erst zwei Institutionen, die sich um die Konservierung und Erhaltung digitaler Kunstwerke kümmern:

Das Haus der elektronischen Künste in Basel und das Atelier für Videokonservierung in Bern. Weltweit führend sind die drei New Yorker Institutionen Museum of Modern Art, Guggenheim und Rhizome sowie das SFMOMA in San Francisco. In Europa sind es die Tate Gallery in London sowie das Lima in Amsterdam.

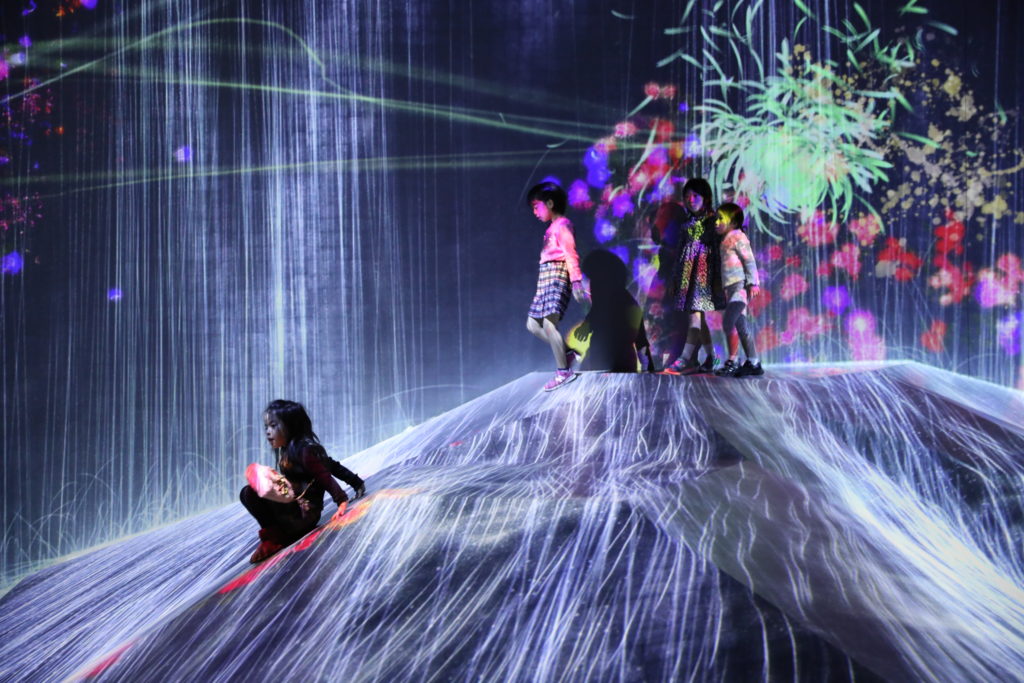

Und in Tokyo hat vor wenigen Jahren das Team Lab Digital Art Museum seine Tore geöffnet. Auf rund 10’000 Quadratmetern blinken und leuchten Zehntausende LED’s und Videoanimationen. (Für Digital Brainstorming hab ich ausführlich über meinen Besuch in diesem Museum berichtet.)

Für die Zukunft stellt sich die Frage, soll oder muss jegliche digitale Kunst aufbewahrt werden? «Es geht nicht darum, alles zu erhalten, aber wenigstens einen Bruchteil davon», erklärt Röck. Tatsache ist, Medienkünstler befassen sich in ihren Arbeiten oft mit den wichtigen Fragen unserer Zeit wie Klimakrise, Überwachung oder Biotechnologie: Themen, die auch für künftige Generationen von Bedeutung sein werden.

1 Gedanke zu „Was, wenn Menschen in der Zukunft nichts über uns wissen?“